Літературний дайджест

Мина Полянская: «Набоков вспоминал о Берлине как о кошмарном сне»

Писатели третьей волны эмиграции. Отъезд и возвращение.

История русской эмиграции XX века продолжается. И одним из «стержней» этого культурного явления остается Берлин, город, в котором творили Владимир Набоков, Марина Цветаева, Владислав Ходасевич, Ефим Эткинд, Фридрих Горенштейн. Каков он, русский Берлин? Мина Полянская, прозаик, публицист, литературовед, литературный редактор берлинского журнала «Зеркало загадок», подробно рассказала «Частному корреспонденту» о жизни старых и новых русских берлинцев, об их драматических судьбах и положении, в котором они оказались сегодня, во времена постсоветские. Сегодня – первая часть этой большой беседы.

— До крушения Берлинской Стены деятельность русских литераторов-эмигрантов имела определенный идеологический вектор. Все они в той или иной степени были обижены советской властью. Этим эмигранты и привлекали Запад. Сегодня, в условиях фактически однополярного мира насколько интересна русская литература на Западе?

— Отгремели времена, когда за особые заслуги известные, «набедокурившие деятели культуры» получали ОВИРовские паспорта, а западные функционеры награждали их недвижимым имуществом, престижными должностями и премиями.

Как это ни звучит жестоко, но гонения, которым подвергался Иосиф Бродский в Советском союзе, способствовали его успеху на Западе. Правда, позднее признание, Нобелевская премия не вернули подорванного здоровья, он умер в Нью-Йорке в январе 96-го года возрасте пятидесяти шести лет.

А в памятный день 4 июня 72-го года Бродского, только что выпущенного из России, в венском аэропорту встречал издатель русского «Арсиса» Карл Проффер, пригревший и опубликовавший впоследствии всех, кроме Горенштейна, участников «Метрополя». Он тотчас же предложил Бродскому, у которого и среднего образования не было, в Мичиганском университете место poet in residence – «поэт по месту пребывания» – оплачиваемую почетную должность.

Не мудрено, что в первые дни свободы всё услаждало взор поэта, тогда как на Горенштейна, которого никто не встречал, Вена произвела гнетущее впечатление. Он увидел неприветливый город без зелени, без деревьев, без скамеек на улицах, однако же, увешанный колбасами. В эссе «Как я был шпионом ЦРУ», опубликованном в нашем «Зеркале Загадок», он писал: «Вена – полигон, плацдарм эмигрантской интеллектуальной элиты. Тут будущие «голоса» разучивали свои политические и литературно-общественные арии, тут формировались «новые американцы», тут «солисты дуэта», поднаторевшие на газетной комсомолии, начинали свой «Посев», которым впоследствии буйно заросли газетные поля эмиграции и, как ряской, радиопотоки».

Увы, политика и «наши писатели» – взаимосвязаны, и сегодня в условиях однополярного мира русская литература на Западе и в самом деле не интересна.

— Многие писатели «третьей волны» частично или полностью вернулись на Родину. Например, Юрий Мамлеев, Василий Аксенов. Не возникало ли у Вас мысли вернуться «домой»?

— Опальные писатели так называемой третьей волны уезжали из России по-разному. Так, например, Виктор Некрасов, Георгий Владимов, Лев Копелев, Владимир Войнович покидали Родину с ОВИРовским паспортами, то есть не лишались гражданства, по крайней мере вначале. А я продемонстрирую вопиющий пример неравенства «высылки» из страны советов неугодных власти деятелей культуры. Солженицына и моего преподавателя Эткинда шельмовали параллельно, и почти одновременно отправили за рубеж в 1974 году. Солженицына в феврале доставили самолетом в ФРГ, где его почётно встречали, тогда как Эткинда, проходившего по делу Солженицына, в апреле буквально выгнали по израильской визе, что заведомо должно было его лишить диссидентских привилегий. Солженицын вспоминал: «Сам Е. Г. Эткинд был в дружбе со мной неотрицаемой, к моменту высылки уже полных 10 лет... и изо всех действующих лиц... ТОЛЬКО ОН ещё получил открытое сотрясение, публичное бичевание и вытолкнут за границу». Я намеренно выделила свидетельство Солженицына заглавными буквами, поскольку то и дело выдвигаются на сцену новые страдальцы по Солженицыну, замалчивающие Эткинда. Между тем, у Эткинда были приглашения нескольких заграничных университетов, он не хотел покидать страну, за которую проливал кровь (простите за высокопарность), он всеми силами цеплялся за родной Петербург, пытаясь выехать не навсегда, с советским паспортом, как М. Ростропович, В. Максимов, В. Некрасов. Но в органах ему заявили, что для него возможен выезд только через Израиль, то есть с потерей подданства, то есть рядовым эмигрантом-евреем .

Бродский, Эткинд, Горенштейн, Солженицын – все они ушли из жизни. Из них лишь один Солженицын вернулся настоящим победителем. В Москве создано солидное учреждение «Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына», творчество его изучают в школе, так же, как и творчество Гоголя и Достоевского, – он объявлен классиком. Воистину пророческим оказалось его шуточное конспиративное имя, бытующее в среде друзей Эткинда: Ве Пе Зе эР. Что означало: Великий Писатель Земли Русской.

Иосиф Бродский, которого Эткинд защищал на суде, принят новой Россией, разумеется, не с таким почетом, как Солженицын, но всё же – принят. Признанным литератором является Ефим Эткинд, несмотря на унизительные процедуры возвращения ему профессорских и прочих регалий в нашем «Герцена» в 1989-м и 1994-м годах – это отдельная, другая история.

Полагаю, что мир холодной войны, «ЦэРэУшный» и «КэГэБэшный», окутанный мифами, повязан был невидимой для нас таинственной нитью.

Итак, уехали по-разному, по-разному и возвращались. Мне неизвестны детали отъезда и возвращения Юрия Мамлеева и Василия Аксёнова, но полагаю, что им было, куда вернуться.

Однако «всемирные» политические скандалы, такие, например, какие возникли вокруг Пастернака, не имеют никакого отношения к делам «массовой эмиграции» и рядового литератора, ибо недоверие к «перемещенному лицу» – обычное явление, в том числе и в Германии. Касается это и издательств. С одной стороны, поэту, художнику как бы даже положено романтически странствовать, скитаться по свету. Но с другой стороны... С другой стороны, конечно, настораживает, если странствие чересчур затянулось. Тот факт, что в Британскую энциклопедию в своё время не был внесен парижский эмигрант Иван Бунин, Нобелевский лауреат, тогда как Константин Федин, писатель, живущий дома, у себя в России, был туда занесён, весьма показателен.

Вспомним двадцатые годы, когда Берлин стал местом пребывания небывалого количества талантливых русских литераторов, причём для некоторых из них немецкий был вторым родным языком – для Цветаевой, например. В настоящее время германская литературная наука с благоговением изучает те самые двадцатые годы, мимо которых когда-то прошла, не заметив, например, Набокова, ощущавшего себя в Берлине «бесплотным пленником», притом, что два его произведения – романы «Машенька» и «Король, Дама, Валет» были переведены на немецкий язык. В Берлине, в сложный и даже трагический период своей жизни Набоков писал много и разнообразно. Вот далеко не полный перечень значительных произведений – романов и повестей, опубликованных писателем в немецкой столице под псевдонимом В. Сирин (был у Набокова ещё один псевдоним – Василий Шишков): «Машенька», «Король, дама, валет», «Защита Лужина», «Отчаянье», «Соглядатай», «Камера обскура», «Приглашение на казнь», «Дар», а также первые пьесы – «Человек из СССР», «Событие» и «Изобретение Вальса». Тем не менее, о Берлине, ставшем его творческой родиной, он, не без оснований, вспоминал как о кошмарном сне, а германский период назвал «антитезисом».

Что же касается Цветаевой, с её особым личностным отношением к Германии, называвшей её «Vaterland» (Но как же я тебя отрину/ Моя германская звезда), то она и вовсе не была ею замечена. Одиннадцать недель, которые Цветаева провела в Берлине летом 1922 года, явились для неё «световым ливнем». Ещё до приезда её, весной 1922-го года берлинским (русским) издательством «Геликон» были опубликованы два её сборника – «Разлука» и «Стихи к Блоку». Находясь в Берлине, Цветаева подготовила к изданию сборники «Психея» и «Ремесло» и второе издание поэмы «Царь-девица», которые были напечатаны в 1922-1923 году. В Берлине Цветаевой был создан цикл стихотворений «Земные приметы», эссе о Пастернаке «Световой ливень» и эпистолярный рассказ «Флорентийские ночи». В Париже Цветаева перевела этот рассказ на французский язык, предлагала его многим французским издательствам, однако издатели даже не желали с ней разговаривать. И лишь в 1981 году итальянская исследовательница и переводчица Серена Витале привезла рассказ из Москвы – он хранился у дочери Цветаевой Ариадны Эфрон – и опубликовала его во Франции и Италии.

Спустя полвека ситуация писателя-эмигранта мало изменилась. Недоверие к пришельцу осталось незыблемым.

Положение с «русским Берлином» 80-х годов было «нулевое», правда, к середине 90-х годов русская эмиграция всё же сумела достичь «критической массы», что ознаменовалось появлением нескольких незначительных газет. Мне кажется, что мы приехали в Берлин в самый разгар литературного безвременья. Желание контакта, зажечь свечу – всё это привело нас к мысли издавать журнал. Однако «Зеркало Загадок», о котором многие русские берлинцы вспоминают с ностальгическим вздохом, заведомо был в финансовом отношении проигрышным проектом, ибо, как говорил Марк Алданов, «ценителей в эмиграции мало, а читателей лишь немногим больше».

Сегодня можно уже с уверенностью говорить о том, что интеграция «массовых эмигрантов» четвёртой волны в Германию полностью провалилась. Государственная служба, общественная служба, университетская работа, просто работа – почти всё было для них закрыто. И нынче слоняются никому не нужные пожилые люди, разобщенные, затерянные в огромном Берлине, получающие настолько скромное пособие, что нет средств даже и по Германии прокатиться. Поначалу ещё хорохорились, пытались на работу устроиться, что абсолютно в Германии нереально. Что же касается российской пенсии, которую Путин оставил эмигрантам, то услуга оказалась медвежьей. Немецкие социальные службы – это нынче их массовое мероприятие – заставляют, доводя до инсульта, инфаркта и пр., беженцев её заказать и получить с тем, чтобы затем её вычесть из пособия. Эта та правда, о которой эмигранты не любят говорить, и вполне возможно, что я первая об этом рассказываю. Однако в эмиграции есть один существенный плюс – медицинская страховка, ради которой эти люди готовы сносить свою деклассированность, тем более, что всё равно деваться некуда – поезд ушёл.

О литературной жизни говорить не приходится, поскольку её нет. Немцы себе сами выбрали одного писателя – эмигранта и в его лице весьма довольны русской литературой. Фамилия этого выходца из Москвы – Каминер.

Знаете ли вы, что такое Каминер? Нет, вы не знаете что такое Каминер. Редкий немец не знает эту птицу, которая не только долетела до середины реки русской литературы, плавно несущей сквозь леса и горы полные воды свои , но стала её главным представителем! Каминер – единственный разбогатевший литературным трудом писатель-пришелец – является для немцев сегодня главным экспертом русской литературы и загадочной русской души. На различных телешоу и шоу этот чародей разливает водку в большие бокалы, демонстрируя тем самым особость русской культуры, а немцы смотрят на его фокусы чуть ли не с благоговением, ну, а я всё думаю и гадаю: неужели ИХ представления о нас так и застыли на уровне матрёшек?

— Кого бы Вы, взглянув из-за кордона, отметили в современной русской литературе?

— Я только что прочитала роман «Город палачей» Юрия Буйды, пронизанный той самой страстной энергией, которую объяснить невозможно. У меня возникли ассоциации с родословной обособленного рода Буэндиа из романа Габриэля Гарсиа Маркеса, где одиночество рода, болезнь целого миропорядка, противоестественно, как кровосмешение, а его отрыв от мировой цивилизации привели к крушению рода и полному его вырождению. Род, восходящий к палачу Ивана Грозного Ивану Боха, голландцу по происхождению, тоже противоестественен. Палачи, потомки Ивана Боха – особый клан, владеющим особым искусством: вырезать сердце казнимого и показать его ему, до того, как несчастный умрёт. Автор демонстрирует нам парадоксальность «благородства» обособленного рода, мастеров заплечных дел – вот такой неожиданный вариант опрокинутости бытия. Что мы с вами знаем о палачах? А ничего не знаем. У Буйды один сюжетный пласт наплывает на другой, как морские волны – это очень интересно наблюдать.

А недавно вновь была очарована мистификациями и фантазиями Пелевина. Кстати, «букеровский» нещадно обруганный роман Колядиной «Цветочный крест» я читала с таким же с большим интересом, как читали романы в старые времена. Я по старинке люблю авторов с хорошей фантазией и с захватывающим сюжетом, который (я пробовала) очень трудно сотворить. Роман Колядиной напомнил мне рассказ Хаксли «Монашка к завтраку», очень похожая любовная коллизия, та же беспардонность и цинизм любовника-разбойника, использовавшего для своих целей несчастную девушку, а затем бросивший её «в набежавшую волну». Между прочим, в «Соборе Парижской богоматери» католический священник возжелал деву недоступную и потому погубил её. У Колядиной православный священник возжелал деву недоступную и потому погубил её. Разница состоит в том, что у Гюго последовало возмездие в лице Квазимодо, а у Колядиной – нет. Насколько мне известно, Гюго не подвергался гонениям со стороны публики и критики за посягательства на религию, церковь и пр., несмотря на то, что учёный священник, кроме всего прочего, занимался непотребной алхимией.

Мне, как вероятно многим филологам, свойственна наркотическая литературная увлеченность. Свои литературные познания я некогда считала преимуществом и мало отличалась от литературной героини моего романа «Синдром Килиманджаро», которая признаётся: «И самой незрелой была я со своими вкусами, политическими воззрениями, а, главное – обо всём умеющая судить». Именно после написания романа я стала бережно относиться к тем, кто творит художественную прозу. Я поняла, как трудно создать сюжетную коллизию и нанизать эпизоды на шампур и как внезапно всё как будто бы хорошо построенное разваливается – и всё тут. И теперь, когда я читаю очередного очень строгого глубокомысленного литературоведа, разделывающего очередного писателя под орех, то думаю: а сам-то, а сам – попробуй, а ведь ничего у тебя не получится, умник! Я равнодушна к тем, у кого нет энергии в пере, если другим не мешает, не теснит никого на Олимпе, не ворует. Однако не могу остаться равнодушной к Пауло Коэльо, которого, как выяснилось, мы с Вами, Владимир, одинаково не любим, и не потому, что текст его романа расползается (а он расползается), а потому, что ворует не только названия у настоящих писателей. Вас справедливо возмутило, что этот бразилец позаимствовал очень известное название книги великого аргентинца Борхеса «Алеф», так же как и другие его названия. А на самом деле этот питомец иезуитской школы, списывает целиком у Мартина Бубера хасидские предания. Инна Иохвидович из Штутгарта знает ситуацию с Бубером, хасидами и Коэльо. Хорошо бы, если бы писательница всё это наглядно рассказала.

— Вы писали, что на выпуск журнала «ЗЗ» приходилось зарабатывать тяжелым физическим трудом. Почему ваша коллегия не прибегла к финансовой помощи фондов, не стала добиваться грантов.

— Мы никогда не умели просить и привыкли полагаться только на себя.

— Откуда такое странное название? Почему именно рассказ Борхеса дал имя журналу, а скажем не Куприна или Чехова?

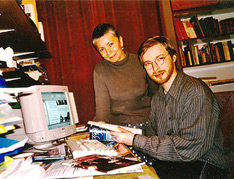

— М.П.: В 1995 году в Берлине моя семья (я, мой муж Борис Антипов и сын Игорь Полянский, который стал главным редактором) приняла решение создать культурно-политический журнал «Зеркало Загадок». То была пора моей влюблённости в Борхеса, когда объёмный трёхтомник покоился даже возле моей кровати. И название «Зеркало Загадок» было заимствовано нами у великого аргентинца, – так назвал он одно из своих эссе. В первом же номере мы поместили портрет Борхеса и рассказали о нашей приверженности писателю. Сам же Борхес использовал знаменитое изречение апостола Павла в переводе Леона Блуа и других мыслителей о неоднозначности и загадочности мира, в котором мы живём. Можно только пытаться преодолеть кривизну того зеркала, в котором мы видим отражённый искаженный мир. Чем тревожней времена, тем искажённей зеркальное отражение.

Он в эссе приводит парадоксальные высказывания французского мыслителя, полагавшего, что творение высшего разума лишено случайности. Названием «Зеркало Загадок» мы как бы декларировали свою независимость от каких бы то ни было застывших идей, концепций, конфессий, обществ, сообществ, короче, свободу духа и мнений и дерзновенно заявляли о намерении участвовать в событиях истории, согласно тютчевскому «счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые». В «ЗЗ» публиковались Лев Аннинский, Александр Кушнер, Лазарь Лазарев, Александр Мелихов, Михаил Пиотровский, Борис Хазанов, Ефим Эткинд, Владимир Маранцман и многие другие замечательные деятели литературы и культуры.

В 96-м году мы подружились в Берлине с живым «классиком» Фридрихом Горенштейном, которому импонировал литературный и творческий азарт семьи, издающей журнал при отсутствии денежных средств. Впрочем, говорила я, вот и молодой Борхес издавал журнал «Проа» в Буэнос-Айресе, не имея средств. «И какова была судьба журнала? – поинтересовался писатель. «После полутора лет и пятнадцати выпусков Борхесу пришлось прекратить издание журнала», – ответила я. «На что же вы рассчитываете?» – спросил он. «На чудо». Такой ответ Горенштейна устраивал. Время от времени и он рассчитывал на чудо.

Беседовал Владимир Гуга