Літературний дайджест

Время прилива

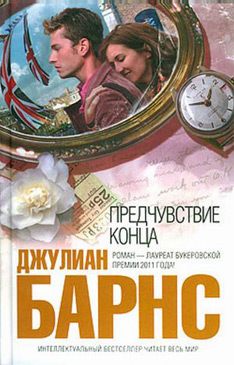

Вышел русский перевод романа Джулиана Барнса «Предчувствие конца».

Роман-лауреат Букеровской премии-2011 появился на прилавках книжных магазинов в день красных сердечек — 14 февраля. На обложке предательски красуется юная парочка, аннотация обещает детективный сюжет. Барнс сам виноват: от мастера литературной инженерии, великолепного эссеиста, гениального пародиста и желчного психолога ждут каких угодно фокусов, только не простенькой трехходовки, где главной виновнице событий уготована сомнительная миссия — появиться единожды, чтобы размазать яичный желток по сковородке.

Начало 60-х, закрытая школа для мальчиков. Четыре друга: блистательный отличник и три хорошиста. Камю, Сартр, Кьеркегор, Витгенштейн. Интеллектуальное бахвальство. Поступление в университет. Герой-рассказчик (один из четверых) уезжает в Бристоль и заводит роман со странной девушкой («психичкой). Знакомится с родителями, представляет ее однокашникам. Первая и последняя ночь заканчивается разрывом. Точнее, «после того, как мы расстались, она cо мной переспала». Спустя несколько страниц выясняется, что девушка не исчезла из его жизни (как было уговорено), а «ушла к самому блистательному из друзей». Отправив парочке голубков письмо с проклятиями, герой-рассказчик уезжает в Америку. Вернувшись, обнаруживает, что из четверых в живых осталось трое. Конец первой части. Антракт растянется на тридцать с лишним лет. Во второй части герою уже за шестьдесят: женился, развелся, лишился волос и иллюзий. Нежданное наследство — пять сотенных и дневник — заставляет его пересобрать в памяти события, изложенные в первой части.

Прочитав короткий — на два глубоких вздоха — роман, ударяешься как лбом о стену о финал. Иначе как глубоким посттравматическим шоком свои последующие действия невозможно объяснить: на автопилоте продолжаешь читать страницы комментариев, надеясь, что за финальными титрами — как в кино — спрятана еще одна сцена. Но череда знакомых фамилий ничего не дополняет к скоропостижно оборвавшемуся сюжету.

Если бы была физическая возможно залезть под каждую строчку, как под кровать, автор этих строк непременно бы это сделал. Потому что главный вещдок, ради ознакомления с которым, казалось бы, городилась добрая половина романа, так и не был предъявлен. И читатель ощущает эту недостачу как дикий дискомфорт. Ничего не сходится, концы уходят в воду, причем буквально. Так что возникает желание, тщательно слюнявя палец, заново перелистать все двести страниц в надежде обнаружить полиграфический брак, скрывающий лакуну.

В отчаянии вернувшись на первую страницу, наконец-то оцениваешь коварство замысла: финал романа вынесен в его начало. Первый абзац — это фактически либретто. В нем все сказано и прожевано, но расшифровать эти пять строк сумеет лишь тот, кто прошел весь путь, не срезая.

Главный фокус: сюжет развернут из будущего в прошлое, из конца в начало. «Хочешь замкнуть круг?» — спрашивает рассказчика «психичка». Троекратное «да», именно этого Барнс и добивался. Его вообще надо слушать внимательно. Все свои подсказки автор щедро раскидал по роману и дважды повторил для недогадливых. «Жизнь человека только в молодости нацелена в будущее, в старости он заново переживает и сочиняет свое прошлое». В качестве наглядной иллюстрации и главной метафоры Барнс вворачивает в роман физический образ повернувшегося вспять времени: приливная волна — природный феномен — обладает такой сокрушительной мощью, что заставляет реку на время поменять свое направление. В The Sense of an Ending вмонтирована секретная пружина, которая, разжавшись, насильно разворачивает течение сюжета. И этот сюжетообразующий механизм надежно сокрыт как от читателя, так и от рассказчика.

Ошибочно думать, будто «Предчувствие конца» — про ощущение приближающейся смерти. Скорее, про ненадежность и неудовлетворительность любого финала. Сюжет романа, как и восприятие истории жизни, устроен по принципу бумеранга. Все события первой половины возвращаются к герою во второй. И когда наконец бумеранг оказывается в руках, совершенно непонятно, что с этим артефактом делать. Запустить еще раз невозможно. Человек крутит эту бесполезную штуковину, пытаясь определить по характеру царапин масштаб и траекторию полета.

Человеческая жизнь, по Барнсу, только в первой своей части развернута в сторону будущего, но ближе к концу ее вектор меняется на прямо противоположный. Это обманчивое и спасительное свойство сознания делает конец (сюжета/жизни) нелогичным и сокрушительным. И в этом смысле самоубийство — а их в романе два — трактуется как нелепая попытка взять под контроль собственную историю.

Приливная волна приходит в тот момент, когда река уже готова раствориться, исчезнуть, потерять свое имя, сливаясь с мировым океаном. Но таинственная сила гонит эту реку прочь — подальше от этого конечного рубежа. То же самое проделывает с человеком его память. «В конце жизни ты живешь в прошлом, в котором ничего невозможно ни исправить, ни понять».

Начало и конец — в модальности одно и то же. Герои Барнса появляются как-то из ниоткуда и также произвольно исчезают: превращаются в розовое облачко, как в картине Уира «Пикник у висячей скалы». События жизни не являются доказательством нашего присутствия в мире, поскольку, придумывая собственную историю, мы полагаемся на память, а ее механизм предательски несовершенен. «В чем-то она смахивает на «черный ящик», который хранится в самолете. Пока все идет хорошо, запись стирается автоматически». В The Sense of an Ending Барнс незаметно подкрался к самой тайне смерти и рождения. Финальный шок возникает от этой неуютной близости. «Аккумуляция. Ответственность. А дальше — хаос. Великий хаос».

Джулиан Барнс. Предчувствие конца. Перевод с англ. Елены Петровой.М.: ЭКСМО, Домино, 2012

Наталия Бабинцева